お墓参りに適した時期、よい日というのがあるのでしょうか。「いつお墓参りに行こうか?」と悩まないためにも、知っておきたい時期についてのあれこれを、お墓参りのマナーとともにまとめました。

押さえておきたいお墓参りの時期

日本は昔から“節目”を大事にしてきました。お墓参りにもそれが反映されているようです。

命日

毎月亡くなった日と同じ日を月命日といい、なかでも亡くなった月の命日を祥月命日といいます。例えば、3月10日に亡くなった場合は、3月10日が祥月命日で、ほかの月の10日が月命日になります。

祥月命日に合わせて法要などを行いますので、祥月命日はお墓参りに大事な時期。月命日は、他の日よりは大事な日ではありますが、月命日のたびにお墓参りをしなければいけない、というほどではないでしょう。

お盆

年に一度、亡くなった人々が家に帰ってくる時期がお盆。昔から「盆・正月」と言われるように、一年の中でもお墓参りをする人が多い時期です。

故人とともに過ごすお盆は、故人を迎えるためのお墓参りから。墓掃除をして故人が帰ってくるのを迎え、また故人を送ります。

お墓の前で迎え火や送り火を焚く地域もあるほどなので、お盆の時期のお墓参りは伝統行事の一つとも言えるでしょう。

彼岸

春分・秋分の日を中日とした1週間がお彼岸です。春分・秋分の日ともに祝日になっているのは、昔から彼岸の行事を大事にした証。

あの世とこの世の間が一番近くなると言われるのが彼岸で、お寺によっては、彼岸会という法要が営まれます。

お盆はご先祖が帰ってきますが、彼岸のお墓参りはご先祖に会いに行くという感覚なのかもしれません。

年末年始

新年を迎えるために、お墓の掃除も兼ねたお墓参りを年末に行うところも多いようです。また、家族が揃った正月に一年の無事を願って、揃って墓参りをするというしきたりを持つ家庭もあります。

命日以外は、年末年始・お盆・春秋の彼岸がお墓参りタイミングと覚えておくとよいでしょう。

お墓参りに不適切な時期

じつは、お墓参りをしてはいけない時期はありません。“お墓参りをしたいな”と思えば、いつお参りしてもよいと僧侶は口を揃えます。

お正月はお墓参りを避けたほうがよいともいわれますが、年末の慌ただしいときより、年も改まりゆっくりしている時期のほうがよいという考え方も。

また、29日は“二重に苦しむ”日として諸事を避けるという考えと、”ふ(2)く(9)”の日として、諸事をその日を選んで行うという2つの考え方があります。お墓参りは、自分自身や家庭の事情を優先して日を決めていいようです。

お墓参りに避けたい時間

お墓参りに不適切な時期はありませんが、好ましくない時間はあります。

よく言われるのが夕方の“逢魔時(おうまがとき)”。人の顔がはっきりわからないほどの時間帯を指し、魑魅魍魎(ちみもうりょう)が動き出す時間と考えられていました。

墓場は外灯などがない場所。足元が見えにくく、転んだりする可能性も高くなるでしょう。またひと気もないため、昔は事件が起こりやすかったのかもしれません。

何時にお墓参りをしてもよいのですが、現代でも、周囲より暗くひと気がない墓所が多いので、夕方以降のお墓参りは避けたほうが無難でしょう。

神道のお墓参りの時期

祥月命日・月命日のほか、神社の朔日参りにならい、月の初めの一日にお墓参りをするところもあります。

また、お盆や彼岸は仏教の行事ですが、神仏混交の名残で神道でも同じように行う地域も。その場合は、お盆や彼岸などもお墓参りの時期になります。

キリスト教のお墓参りの時期

偶像崇拝を戒めるキリスト教は、お墓参りも個人への祈りではなく神への祈りを捧げるためなので、特に決まった時期はありません。カトリックでは、“死者の日”とも呼ばれる11月2日の万霊節にお墓参りをし、故人をしのぶ場合もあります。

また、8月15日が聖母被昇天祭のため、お盆の時期にお墓参りをすることもあるようです。

お墓参りのマナー

ではここで、お墓参りで知っておきたいマナーについても少しご紹介いたします。

1.服装

普段のお墓参りでしたら、華美だったりカジュアルすぎる格好でなければ、普段着でお参りをしてもかまいません。

一方で、法事や初盆であれば喪服を着たり、お墓の掃除がメインであれば作業がしやすい服装であったりと、お墓参りの目的に合わせて変えるとよいでしょう。

お墓参りに最適な服装は目的で変わる?

お墓参りに不慣れな方に向けて、お参り時に最適な服装を目的別に詳しくご紹介しています。2.掃除

合掌をしたあとに、お墓の上から水をかけながら、彫られている文字の中、墓石の上部から台座にかけて洗い、拭き上げます。お線香立てや花立て、水鉢も忘れずに掃除をしましょう。必要に応じてお墓掃除の前に草刈りをします。

これで完璧!お墓の掃除方法と役立つ道具あれこれ

効率よくお墓掃除をする手順やおさえておくべきポイント、あると便利なお掃除道具をご紹介しています。3.お線香

お墓にお線香を手向けることは、「故人や仏様へ食べ物を差し上げる」ということを意味し、故人と香りを共有することで心を落ち着かせ、癒やされる効果もあります。手向けるお線香の本数は、曹洞宗・日蓮宗・臨済宗・禅宗が1本、浄土宗が2本、天台宗・真言宗が3本と宗派によって異なります。

ロウソク、お線香のいずれも火をつけて消すときは、直接息を吹きかけないのがマナー。手で扇ぐか振って火を消すようにしましょう。

知っていますか?お墓参りの線香の深い意味

お墓参りに欠かせないお線香。お線香を供える意味や上手な供え方についてまとめています。4.お供え物

仏教では、香・花・灯燭(とうしょく)に浄水と飲食(おんじき)を加えた五供が、お墓参りのお供えの基本となり、それぞれにきちんと意味があります。またお墓参りでお供えをした飲食は、その場で食すか、もしくは持ち帰るようにしましょう。

故人も喜ぶお墓参りのお供え物は?

お墓参りにお供え物をする意味や、お供えするのに不向きな物、後始末の仕方についてご紹介しています。5.お花

お供えする花については、絶対にこれという決まりはなく、故人が好んでいた花や季節の花など、好きな花を供えてもまったく問題はありません。

気になるようでしたら、四十九日までは白を基調とした淡い色の花、法事のときは白と紫の花を中心に、奇数本数でまとめるとよいでしょう。同じ種類の花束を、両サイドに前に向けて供えます。

もう迷わない!お墓参りの花を選ぶ6つのポイント

お墓参りのお供え物として、花は欠かせません。故人への想いを託すお墓参りの花について、選び方のポイントをご紹介。お墓参りに行けない方にもおすすめのミニ骨壷6選

時期に合わせたお墓参りが難しい方の中には、分骨したお骨をご自宅で供養する手元供養を選ばれる方も増えてきています。故人を身近に感じながら、折に触れて祈りを捧げられる手元供養におすすめのミニ骨壷6品を集めました。

ミニ骨壷(コアボトル) | グランブルーシリーズ

上品で落ち着いた色合いが美しいこちらの骨壷は、両手で包み込めるサイズ感も人気の一品です。花や蝶、鳥など数種類のモチーフがあり、故人やご遺族のお好みに合わせてお選びいただけます。

真鍮製で、フタはしっかり閉まるネジタイプですので、お骨を湿気から守り、万が一倒れてしまっても安心です。

>ミニ骨壷(コアボトル) 「グランブルーシリーズ」の商品詳細はこちら

ミニ骨つぼ(コア・ボトル) | たまごころTAMAGOCORO

ころんとしたたまご型がかわいらしいミニサイズの骨壷です。小さなオブジェのようなデザインで、リビングや寝室など、どこに置いてもインテリアにすんなりとなじみます。

小ぶりですので、収められるお骨は多くありませんが、中栓付きのダブル密閉で持ち運ぶのにも適した骨壷です。

>ミニ骨つぼ(コア・ボトル)「たまごころTAMAGOCORO」の商品詳細はこちら

ミニ骨壷 | ピクチュアリ・スフィア

まん丸のフォルムのこちらの骨壷は、ナチュラルな木目と真鍮が織りなす、やさしい雰囲気が人気の一品です。

洋室にも和室にも合い、写真立てとしても使えるおしゃれなデザインで、若い年代の方にもお選びいただいています。4種類のカラーをご用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

豊泉窯のミニ骨つぼ | 蕾(つぼみ)・花(はな)

つぼみ型の小物入れのようなこちらのミニ骨壷は、陶画工の和田一人がひとつひとつ絵付けを施した逸品です。

やさしい色合いの花模様が、沈みがちなご遺族の気持ちを慰め、気持ちを穏やかなものにしてくれるでしょう。ぬくもりが感じられる陶器製がお好みの方にもおすすめです。

>豊泉窯のミニ骨つぼ「 蕾(つぼみ)・花(はな)」の商品詳細はこちら

ミニ骨壷(持ち運べる分骨骨壷) | パステル

パステルカラーの明るくやさしい色合いで、祈りの場をふんわり包んでくれるようなミニサイズの骨壷です。

かわいらしい見た目ですが、金属をそのまま削り出す熟練の金属加工技術で工芸品のような仕上がりとなっています。ネジ式のフタでしっかり閉まり、耐久性にも優れた骨壷です。

>ミニ骨壷(持ち運べる分骨骨壷)「パステル」の商品詳細はこちら

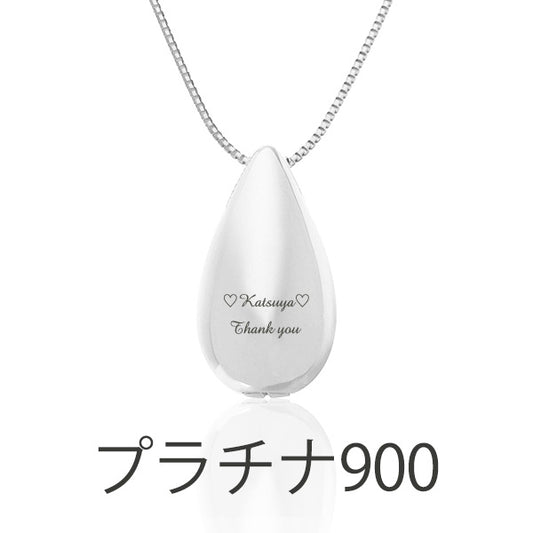

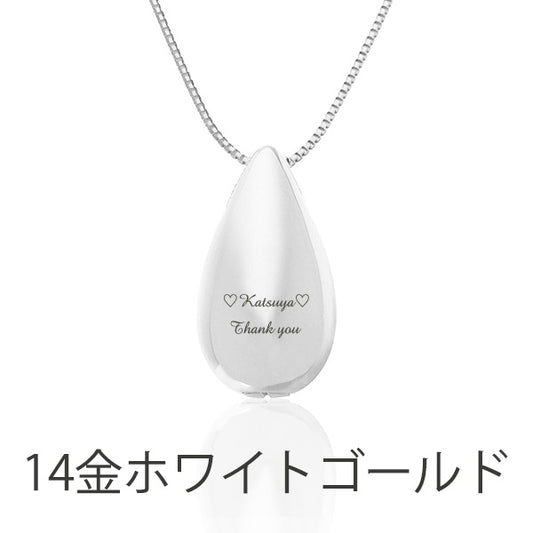

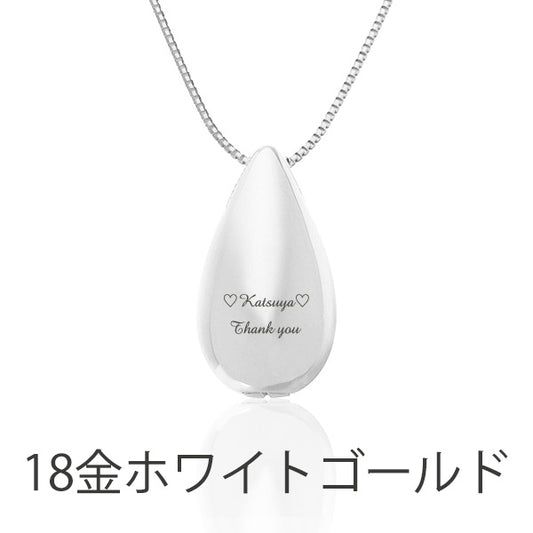

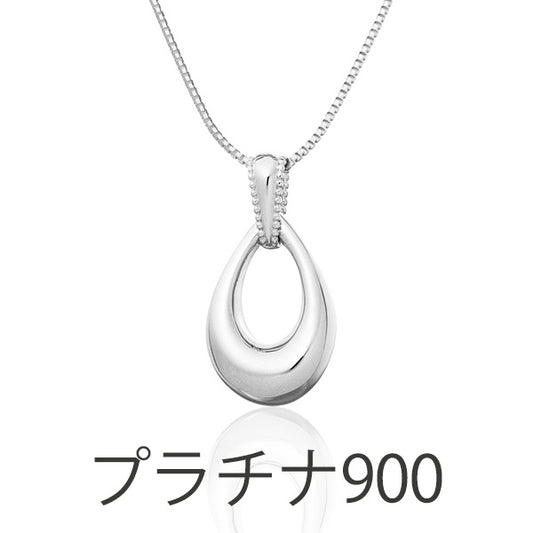

ミニ骨壷(おしゃれなオブジェタイプ・分骨骨壷) | ティアドロップ

涙をモチーフにしたこちらの骨壷は、オブジェタイプのシックなデザインが人気の一品。

モダンテイストのインテリアにも合い、置く場所を選ばないので、いつでも故人を身近に感じることができます。落ち着きのあるブラックと輝きも楽しめるゴールドの2色をご用意しました。お好みに合わせてお選びください。

>ミニ骨壷(おしゃれなオブジェタイプ・分骨骨壷) 「ティアドロップ」の商品詳細はこちら

お墓参りに行けなくても故人とともに

年末年始・盆・彼岸の時期は休日が多く、一般的に休みがとりやすいものの、遠方にいるとなかなかお墓参りもできないのが実状でしょう。

お墓参りは故人を偲ぶとともに、先祖への報告や感謝で自らを振り返り、これからの道筋をつける大切なきっかけでもあります。大切なのは心ではないでしょうか。

お墓ではなく、手元に故人の遺骨を置き、いつでも故人に語りかけられるのが手元供養。小さくてインテリアになじみやすい、さまざまな供養品を未来創想では取り扱っております。

星のペンダント

星のペンダント